現場で働く人のための講習会や研修会、

仲間を作る機会となる行事や催しなどを実施しています。

労働安全衛生法によって作業現場に配置しなくてはならない作業主任者資格の講習を、厚労省の登録教習機関として組合が開催しています。

京都労働局 京第15号 登録有効期間満了日(令和6年3月30日)

| 講習名 | 予定月日 | 申込期限 |

|---|---|---|

| 木造建築物の組立て等 | 令和5年 9月13日(水) 9月14日(木) |

令和5年 8月31日(木) |

| 足場の組立て等 | 令和5年 11月15日(水) 11月16日(木) |

令和5年 10月31日(火) |

| 木材加工用機械 | 令和6年 2月14日(水) 2月15日(木) |

令和6年 1月31日(水) |

※予定内容は変更することがあります。ご了承ください。

| 講習名 | 受講資格 |

|---|---|

| 木造建築物の組立て等 | 下記の1.から3.のいずれかに該当される方

|

| 足場の組立て等 | 下記の1.から3.のいずれかに該当される方

■当該業務の経験3年(2年)について

|

| 木材加工用機械 | 下記の1.もしくは2.に該当される方

|

受講申込書と本人確認の書類(コピー)

下のいずれかに該当される方は追加書類が必要です。

| 本人確認の書類について | 運転免許証・マイナンバーカード(表紙のみ)・被保険者証・パスポート等 |

|---|

組合員が合格された場合、祝い金として(一つの資格につき)5000円を支給致します。

当組合では、建築業者にとって一番大切なものは、木造住宅を中心とした建築技能であると考えます。

そのために、技能士資格の取得をサポートする講習会を開催しています。

| 1級及び2級とも | 実技講習 | 製図実習 | 平日夜間 3回 |

|---|---|---|---|

| 加工実習 | 日曜日 3回 | ||

| 学科講習(過去問題集使用) | 平日夜間 |

「 お知らせ 」で講習会、研修会の開催予定など、それぞれご案内しております。

設計者と施工者が共通する場において、共に伝統木造技術を学び、互いの立場や見解を多面的に理解することで、より良い木造建築の創造を目指す研修会です。

工務店経営に必要な知識や情報、建設業に関わる法制度改正などの詳細説明、建築工法・技術から建築に関わる歴史や文化まで、専門家の講師あるいは行政の担当者を招いて研修会・説明会を開催しています。さらに、国宝、文化財や各地に残る伝統建築物の見学も開催しています。開催前に組合通信ニュースと建協通信(封書)でお知らせします。

建築組合の「建築大工」技能士の会として、技能士資格の普及と技能向上に努めています。また毎年、先人技能者の仕事を訪ねる歴史建築見学研修会を開催しています。開催前には組合通信ニュースと建協通信(封書)でお知らせします。

地域に密着した中小企業経営力強化への活動と、中小企業の活用しやすい支援策

省エネ住宅規準の外皮断熱性能と一次エネルギー消費量規準の解説講習会。

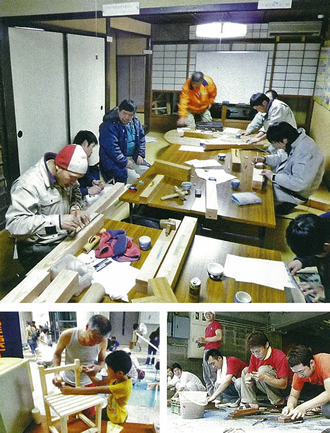

正式名称は「京都府建築工業協同組合・後継者育成事業・葭塾」。

毎週水曜日に開催することや、塾の正式名称まで、塾生自身で決めた主体 的かつ柔軟な組織で、若手技能者を対象とした組合熟練技能者による伝統 工法を中心とした建築技術・技能指導をしています。

具体的な学習内容を一部挙げると、独学ではなかなか学ぶ機会のない座学 をメインとして、規矩術、見積の方法、パソコンの勉強会、救急救護法講 習、材木の性質について、木拾いのしかた…等、とても書ききれない内容 の濃さとなっています。また座学のみならず、伝統的な木造住宅の仕口や 継手の加工練習など、現場仕事を塾生の熟練度に応じて一緒に学び、近隣 小学校での木工教室のお手伝いや包丁研ぎのボランティアなど、地域社会 参加の事業も行っています。

| 研修期間 | 1年間(4月~翌年3月) |

|---|---|

| 研修時間 | 毎週水曜日 午後7時半~9時半 (OJT・実習の場合は原則として昼間) |

| 場所 | 原則「よしやまちの町家」 |

| 会費 | 1年間10,000円 又は毎月1,000円(いずれも前納) |

| 対象 | 概ね35歳まで (大工経験10年未満の組合員を優先します) |

上京消防署救急隊員による、救急救命法と心房細動の自動体外除細動器AEDの取り扱いの指導。毎年1回。